創作論:芸術作品を生み出すとは?

芸術作品を作るとき、作者は大きく二つの方法を考えます。

- 再現(模倣) 🟰 現実世界を忠実に描くこと

- 例:フェルメールの作品は、光の表現や細かな描写を使い、目の前にある世界をそっくりそのまま再現しています。

- 表出(表現) 🟰 自分の内面や感情、思想を表すこと

- 例:<<ウジェーヌ・ドラクロワ「自画像」>>(カンヴァス、油彩、1837年、ルーヴル美術館)では、筆の勢いや陰影の強さを通じて、画家自身の心の動きを力強く表現しています。

創作論:芸術家の「創造」とは?

昔から、芸術家の創作は「神の創造」と同じものと考えられていました。神が無から世界を生み出したように、芸術家も無から作品を作り出す、という考え方です。

しかし、中世とルネサンスでは、芸術家の考え方が大きく変わりました。

| 中世(~15世紀) | ルネサンス(15~16世紀) |

|---|---|

| 職人として作品を作る。 | 芸術家として作品を創造する。 |

| 作品は神への奉仕であり、作者の名前を残さないことが多い。 | 作者の個性やオリジナリティが重視される。 |

| 技術による制作が中心。 | 創造的な表現が中心。 |

違いのポイント:

- 職人の作品 🟰 目的を果たしたら終わる(例:道具、建築物)。

- 芸術作品 🟰 見る人によって新たな意味が生まれ、時代を超えて価値を持つ。

作品論:芸術作品とは何か?

私たちの周りにある「物」は、大きく3つに分けられます。

- 自然の産物(山、川、木など)

- 人工品(人が作ったもの)

- 道具 🟰 使うためのもの(椅子、スマホなど)

→ 役に立たなくなれば捨てられる(完結性)。 - 芸術作品 🟰 鑑賞するためのもの(絵画、彫刻など)

→ 使えなくなっても意味を持ち続ける(非完結性)。

道具と芸術作品の違い:

- 道具 🟰 目的を果たすためのもの(世界の一部)。

- 芸術作品 🟰 それ自体が独自の世界を持つ(新たな意味を生み出す)。

例えば、絵画は現実をそのまま再現しているように見えますが、実際には「現実のまま」ではなく、作者が再構成した「新しい世界」です。

鑑賞論:芸術作品はどうして「作品」になるのか?

芸術作品は、ただの物ではなく、「作品」として意識されることで成立します。

✅ 作者が作品として発表すること

✅ 鑑賞者が作品として認識し、解釈すること

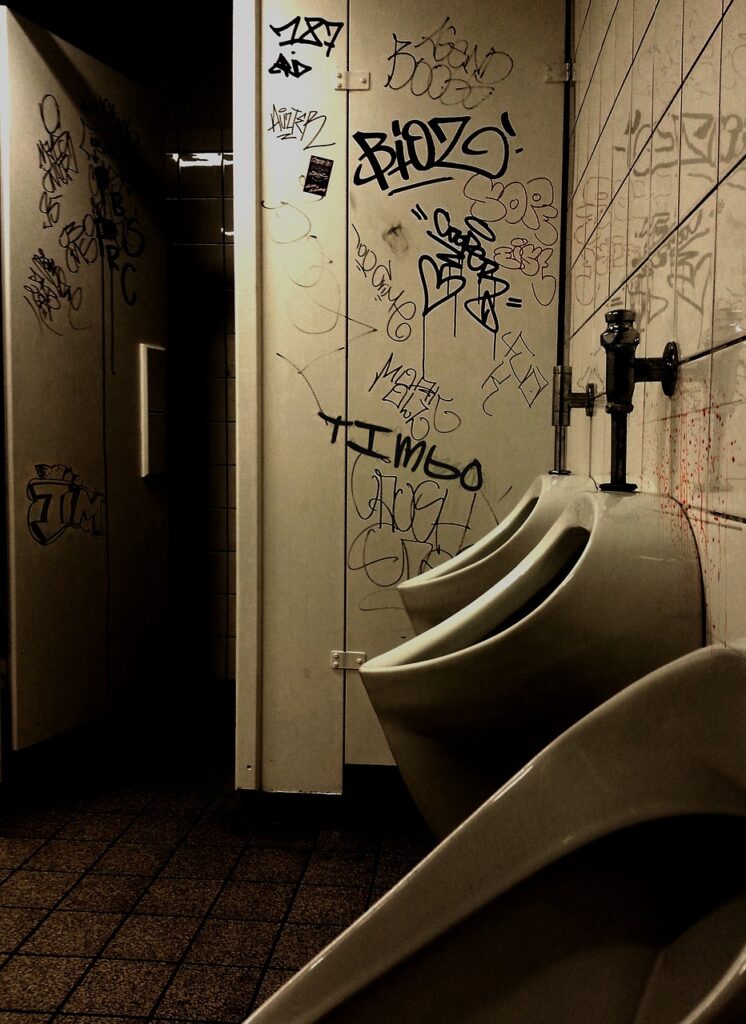

例:マルセル・デュシャンの「泉」

<<マルセル・デュシャン「泉」>>(陶器、1917年、レプリカが現存)は、もともとトイレの便器です。しかし、デュシャンがこれにタイトルを付けて発表したことで、芸術作品としての価値を持ちました。

ポイント:

- もともとは道具(便器)だったが、作者が「作品」と宣言したことで作品になった。

- さらに、鑑賞者がそれをどう受け取るかによって、作品の意味が変わる。

美的判断の歴史

芸術の「美しさ」についての考え方は、時代とともに変わってきました。

| 時代 | 考え方 |

|---|---|

| 古代・中世 | 美しさは客観的に決まる。絶対的な基準がある。 |

| カント(18世紀) | 美しさは主観的。人それぞれの感覚によって決まる。 |

| ガダマー(20世紀) | 客観的に決まると思われていたことも、実は主観的な影響を受けている。 |

現代の考え方:

- 解釈学(イコノロジー) 🟰 作品をただ個人の感覚で見るのではなく、その時代の社会・文化・宗教をふまえて解釈するべきとする考え方。

芸術の本質:創造性の循環

芸術作品は、作者・作品・鑑賞者の3つの要素が互いに影響を与え合うことで、新しい価値を生み出します。

- 作者の創造 🟰 作品を生み出す。

- 作品の存在 🟰 それ自体が独自の世界を持つ。

- 鑑賞者の解釈 🟰 作品に新たな意味を与える。

このように、芸術作品は一度作られたら終わりではなく、時代を超えて新たな価値を生み出し続けるのです。

まとめ

✅ 芸術作品は、現実を再現するだけでなく、作者の内面を表現する手段でもある。

✅ 中世は「職人の技」、ルネサンス以降は「創造性」が重視されるようになった。

✅ 芸術作品は、使い終われば価値がなくなる道具とは違い、時代を超えて意味を持ち続ける。

✅ 作品は、作者の意図と鑑賞者の解釈によって成立する。

✅ 「美しさ」の基準は時代とともに変化し、現代では作品の社会的背景をふまえた解釈が重要視される。

コメントを残す