マニエリスム美術とは:盛期ルネサンスを越えて生まれた美の“歪み”と探求

マニエリスム(Mannerism)は、16世紀前半から後半にかけてヨーロッパで展開された美術様式であり、盛期ルネサンスに続く新たな芸術表現として重要な位置を占めています。語源はイタリア語の「マニエーラ(maniera=様式、手法)」に由来し、当初は芸術家が既存のスタイルを“洗練された技法”として模倣する姿勢を指していました。しかし時が経つにつれ、この言葉は徐々に独自の芸術傾向を表すようになっていきました。

1. 背景と時代の文脈

Virgen del largo cuello.

— Roberto Rodríguez Gomez (@roberto00974930) April 7, 2025

Óleo sobre lienzo, manierismo italiano del siglo XVI.

Cuando Il Parmigianino utilizó lentes creando formas alargadas, desproporciones, ondulaciones y la 'línea serpentinata'…

Composiciones contrapuestas al Renacimiento clásico y anunciando el Barroco.. pic.twitter.com/dfCPtNOgLl

マニエリスムの誕生は、盛期ルネサンス(レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ミケランジェロらの活躍した時代)の完成度の高さに対する反応として理解されることが多いです。ルネサンス芸術は、均整のとれた人体表現、遠近法による空間構成、自然と調和した構図を重視しており、それは一種の「完璧な美の追求」でした。

しかし、この「完成された美」がかえって若い芸術家たちにとっては創作の障害となりました。ラファエロの死(1520年)をひとつの契機として、芸術家たちは新たな表現を模索し、理想美をあえて歪ませたり、感情や人工的な構成を重視する新しい表現様式へと向かっていきます。これがマニエリスムの始まりです。

一言でわかりやすく言うと、マニエリスム美術とは、ルネサンスの偉大な巨匠たちの作風を学ぶために模倣が流行し、その模倣や技法のマネを繰り返しすぎた結果、次第に本来の自然な美しさから逸脱してしまった様式です。現実を観察しながら描くという基本が失われ、誰かの作品をもとにした模写がさらに模写されるという連鎖が生まれました。

イメージとしては、たとえばラファエロの作品を無名画家Aが模写し、そのAの作品を画家Bが模写し、さらにそのBの作品をCが模写する……というように、写しの写しの写しが続いていく中で、元のバランスや構成が歪み、不自然で技巧的な作品が増えていった様子がマニエリスムの特徴といえます。

また、当時のヨーロッパは宗教改革と対抗宗教改革の只中にあり、政治的にも文化的にも不安定な時期でした。こうした不安や混乱は、芸術表現にも影を落とし、バランスや秩序よりも、複雑さ・不安定さ・緊張感を重視するスタイルが台頭したのです。実際、政治不安などから精神症の画家も多くおり、内面を絵画に投影した作品もたくさん存在します。

2. 特徴

Pontormo

— Reben (@Sibegli) April 4, 2025

Deposizione, 1528

Chiesa Santa Felicita

Firenze pic.twitter.com/hvPxQhV0sk

マニエリスム美術には、以下のような特徴があります。

① 誇張された人体表現

人物の身体は、ルネサンスの写実主義とは異なり、不自然に引き伸ばされたり、ねじ曲がったりすることがあります。身体はS字曲線の形に曲がっており、これは単なる技巧ではなく、感情や精神性を強調するための表現手段として用いられました。

② 人工的で複雑な構図

ルネサンスの安定した三角構図とは対照的に、マニエリスムでは意図的に混乱した構成や不自然な遠近法が導入されることがあります。これにより、観る者に不安感や違和感を与え、理性では捉えきれない世界観を示します。

③ 洗練と技巧の追求

マニエリスムの語源にもあるように、技巧の冴えが重要視されました。絵画や彫刻は、単なる再現ではなく、どこまで複雑で洗練された構成を作れるかという“様式美”への挑戦でもありました。

④ 冷たさと感情の二面性

マニエリスムの作品は、感情を過剰に表現する一方で、どこか人工的で冷たい印象を与えることがあります。これは、理性と情熱の間で揺れ動く当時の精神的な不安定さを反映しているといえるでしょう。人物表現においては、まるで蝋人形のような質感や、陶器のように冷たく滑らかな肌が描かれることも多く、生命感よりや緊張感が際立っています。

また、色彩に関しても現実から乖離したものが多く見られ、不安感や幻想的な雰囲気を引き起こすような、独特で非自然的な色使いが特徴です。これにより、観る者に強烈な印象や違和感を与える作品が数多く生み出されました。

⑤複雑な寓意表現

登場人物の配置や周囲に置かれた物には、何らかの象徴的な意味が込められていることが多く、現在でも研究者の間で解釈が分かれている作品も少なくありません。高度な知識や教養がないと理解できないような、謎解きのような構成の作品は、当時の貴族たちにとって知的な娯楽として楽しまれていました。

3. 代表的な作家と作品

#PerlitasDeArte#DETALLES: EL MANIERISMO (y 3 cracks)

— Raul Quinteros (@Raulitoemilio) October 6, 2024

Por 1530 aparece el Manierismo como evolución del Renacimiento (realidad, naturismo, equilibrio, orden geométrico etc). Nace de la mano de 👨🎨 JACOPO PONTORMO y su obra 🖼 Visitación (oleo s/tabla-1530-)

… sigue 👇 pic.twitter.com/pfKSCK818n

ミケランジェロ・ブオナローティ

ルネサンスの巨匠として知られるミケランジェロですが、彼の後期作品にはマニエリスム的な要素が色濃く現れています。たとえば、システィーナ礼拝堂の『最後の審判』では、筋骨隆々としながらも捻じれた肉体と複雑な構図によって、ドラマチックな空間が表現されています。

ポントルモ(Jacopo Pontormo)

フィレンツェ派の代表的なマニエリスム画家であり、『十字架降架』はその代表作です。この作品では、人物たちが浮遊するかのように画面に配置され、自然な重力感覚が失われています。色彩も非現実的で、感情が高ぶるような印象を与えます。

パルミジャニーノ(Parmigianino)

彼の代表作『長い首の聖母』では、聖母マリアの首と身体が極端に引き伸ばされ、写実とは異なる様式美が強調されています。この“長さ”は現実には存在しないものの、静けさや神秘性を増す効果を生んでいます。

4. 建築とマニエリスム

絵画や彫刻にとどまらず、建築にもマニエリスムの影響は見られます。たとえば、ジュリオ・ロマーノが手がけたマントヴァの「パラッツォ・デル・テ」は、ルネサンス建築の原則を知り尽くしたうえで、それを意図的にずらしたデザインが特徴的です。装飾は過剰で、対称性は崩れ、空間には遊び心と緊張感が共存しています。

5. その後への影響

マニエリスムは、やがて17世紀のバロック美術へと移行していきます。バロックが持つ劇的で動的な表現は、マニエリスムの技巧性と不安定さの延長線上にあるとも言えます。

また20世紀以降、シュルレアリスムや抽象表現主義など、現代芸術の中でもマニエリスム的な歪みや非現実性を再評価する動きが見られています。美の基準や写実を超えた“表現の自由”を切り開いた先駆者として、マニエリスムは再び注目されるようになりました。

6.ミケランジェロに関する豆知識

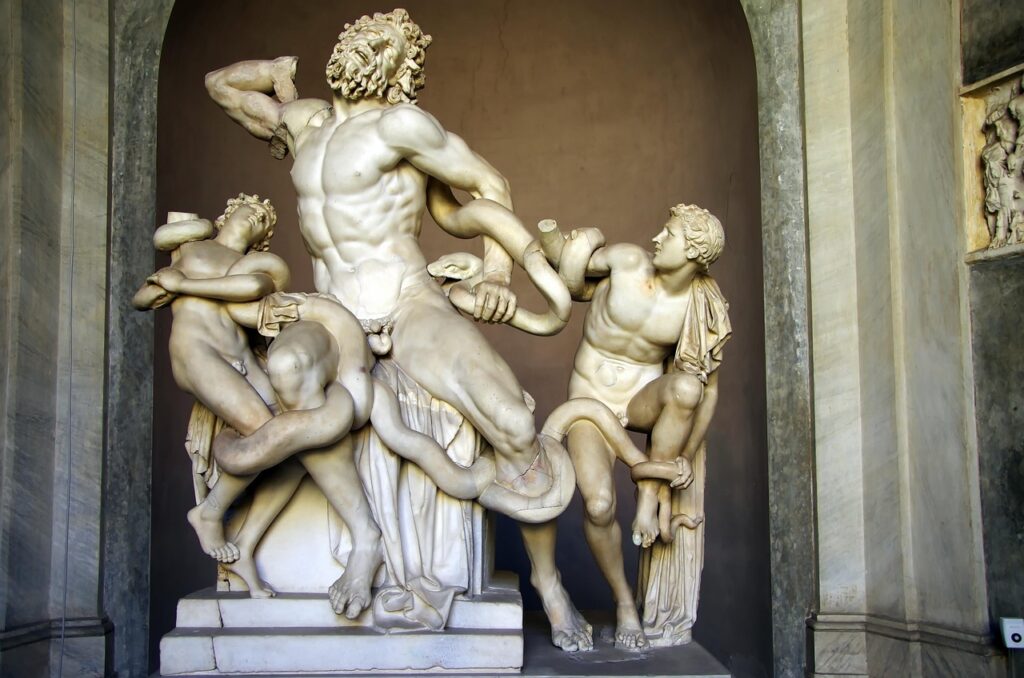

ミケランジェロはルネサンスの巨匠として広く知られていますが、晩年にはマニエリスム的な要素を強く感じさせる作品も多く残しています。そのきっかけとなった出来事のひとつが、古代彫刻「ラオコーン像」の発掘です。彼はこの作品に見られるねじれた人体表現や激しい動きに大きな衝撃を受け、その迫力に魅了されました。そして、その表現技法を自身の作品にも取り入れたと考えられています。

まとめ

マニエリスム美術は、単なるルネサンスの余韻ではなく、理想美を乗り越え、表現の可能性を広げようとした芸術家たちの挑戦の記録です。過剰で不安定でありながらも、技巧に満ちたその作品群は、時代の不安と人間の内面を深く映し出しており、現在でも観る者に強烈な印象を与え続けています。

コメントを残す